Rotas

Para além da aldeia: os indígenas na universidade

Publicado há

4 anos atrásem

por

Redação

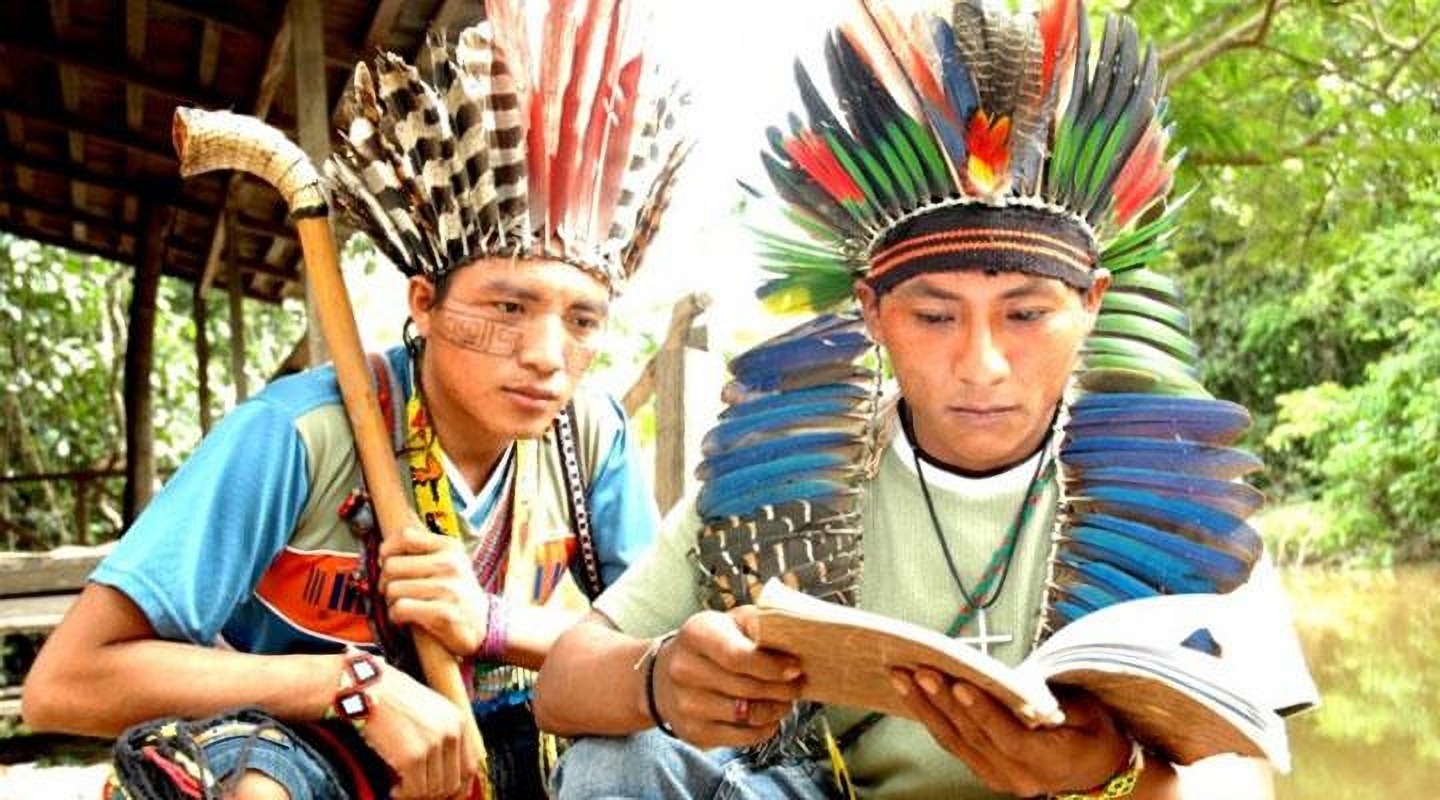

Foto: Reprodução/Internet

Por Bruna Giovanna e Ila Caira Verus

Muitos sonham com o grande dia em que finalmente passarão pelos portões da universidade. Por mais que tenhamos um número alto de instituições de nível superior no Brasil, por muito tempo elas contemplavam apenas uma pequena parte da população, como apresenta uma pesquisa realizada pelo Caderno de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais do Inep, que aponta que o percentual de estudantes pretos, pardos e indígenas nas universidades brasileiras era historicamente muito baixo. Em 1999, eles eram apenas 15 a cada 100 estudantes, embora representassem quase metade da população brasileira.

Foi só a partir de 2000, que a participação dos negros e indígenas de fato foi notada, graças às políticas públicas de ação afirmativa e democratização do ensino superior. A Lei de Cotas, instituída em 2012, foi decisiva para esse processo ao reservar para negros, indígenas e alunos da escola pública pelo menos 50% das vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada na universidade. Com isso, a parcela de alunos negros e indígenas nas universidades triplicou em 20 anos no Brasil: em 2019, eles eram 46 a cada 100.

De acordo com a professora Dra. Maria Inês de Almeida, a lei de cotas não garante muita coisa caso as pessoas da universidade e comunidade acadêmica não estejam dispostas a lidar com as diferenças. “A principal dificuldade que encontrei ao longo dos anos foi o elitismo, o comodismo, o corporativismo, a preguiça, o medo e o desânimo dos corpos docente e administrativo das universidades em que pude tratar do assunto “cotas”. A professora trabalha com formação de professores indígenas e produção de material didático para escolas indígenas desde 1996, e coordenou o Curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas da UFMG (FIEI – PROLIND), de 2006 a 2011.

O resultado dessas políticas públicas foi refletida no último Censo da Educação Superior, divulgado pelo Ministério da Educação em 2017, onde o relatório mostrou que o número de indígenas matriculados em instituições públicas e privadas cresceu 52,5%, passando de 32.147 para 49.026.

A UNIVERSIDADE

Soleane de Souza Brasil Manchineri, 36, conta que o mestrado foi uma das melhores fases de sua vida, pois teve a oportunidade de estudar com professores que muito admira. Mas reforça o despreparo da universidade em integrar efetivamente os estudantes indígenas. “Acredito que a universidade ainda não está preparada, mas quando estiver realmente interessada em crescer em novos conhecimentos, ela irá se adaptar à realidade indígena. Assim, construindo pontes entre mundos possíveis”. Ela salienta que é preciso criar as condições de acesso e permanência no ensino superior, bem como um espaço dedicado à pesquisa e extensão para os estudantes indígenas.

Elcio Severino da Silva Filho Manchineri, mais conhecido como Júnior Manchineri, está cursando o 4º período de Ciências Sociais na UFAC e relata que sempre estudou em escolas públicas durante a sua vida. Quando foi ingressar na faculdade optou pelas cotas, não porque precisasse, mas por ser um direito do qual ele queria usufruir. “Eu quis utilizar as ações afirmativas que são as cotas, justamente por ser indígena, uma forma mais representativa de poder ingressar na universidade. Na minha perspectiva utilizar as cotas foi uma maneira de respeitar um direito que é dos povos indígenas, de quem estudou em escolas públicas, dos negros e demais que se encaixam nas cotas”.

Júnior Manchineri afirma que não teve tantas dificuldades como um indígena dentro do ambiente universitário, graças a seu curso, que estuda sociedades e culturas, onde as pessoas respeitam os direitos e as diferenças dos demais. “Meu curso tem um pensamento mais aberto, tem estudos dentro das disciplinas sobre os povos indígenas”.

Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, 58, professor e doutor em Linguística, fala que analisou a questão do preconceito desde o início de sua formação, por falar uma língua diferente e ter outra cultura. “Me lembro bem quando estava fazendo o primeiro ano do doutorado, um jovem que estava fazendo Ciências Sociais chegou para mim e disse que se eu estava no Doutorado, não era mais indígena. Então falei para ele: não sou indígena, sou Huni Kuin. Foi a minha autodeclaração, a autodenominação que o povo Huni Kuin tem”.

Outra situação que Joaquim Kaxinawá relata aconteceu também na sua pós-graduação. “No programa da Universidade de Brasília (UnB), havia dois tipos de povos considerados indígenas, os da graduação, que eram mantidos pela Funai e tinham alguns critérios para serem beneficiados, e nós da pós-graduação, que não éramos considerados indígenas. Assim, quando corríamos atrás de alguns benefícios como desconto na alimentação e transporte, não conseguíamos. Essa é uma situação para a gente pensar, como somos tratados em uma instituição pública, na administração, formação, judiciário, legislativo e como o preconceito ainda é muito grande”, reforça o Doutor.

LICENCIATURA INDÍGENA

O professor do curso de Licenciatura Indígena da Universidade Federal do Acre do campus Floresta em Cruzeiro do Sul, José Alessandro Candido da Silva, atua desde 2008 com os acadêmicos indígenas e afirma que a academia vêm garantindo a entrada dos indígenas, principalmente no Norte do país, em vista que há um maior número de indígenas concentrados nesta região. Segundo o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, a região Norte tem mais de 300.000 indígenas. Ele explica que a Ufac vem criando espaços e oportunidades através de programas de formação específica. “Como é o caso da licenciatura indígena, que é um curso destinado à formação de professores indígenas, ou por meio da criação de vagas, com uma previsão já estabelecida dentro dos editais de seleção, para ingresso de estudantes indígenas na Ufac”.

O licenciado em Pedagogia e Filosofia ainda explica a importância da formação de professores indígenas, pois assim a universidade trabalha e qualifica a forma como recebe os acadêmicos indígenas. E esclarece que a Ufac acolhe e entende o indígenas dentro de todos os ambientes, como o restaurante universitário, a biblioteca, “de tal forma que a presença do indígena vem sendo percebida e ao mesmo tempo reconhecida cada vez mais pela instituição”. Mas acrescenta que a inclusão seria maior se a própria universidade pudesse financiar, dentro de seu orçamento anual, a formação de alunos de licenciatura indígena, “com os recursos próprios, independentemente dos recursos do governos federal, fazer acontecer a entrada bianual das turmas”. Para ele, em um momento de grandes dificuldades em relação aos cortes na educação e sobretudo nessa onda de discursos “anti-indígenas”, que refletem na formação dos professores indígenas, isso reforça a necessidade da instituição de abraçar o curso de licenciatura de modo efetivo.

O professor da Ufac do campus Floresta acrescenta que a política de cotas representa uma ação afirmativa que visa proteger minorias e grupos que foram discriminados no passado, buscando remover barreiras que possibilitem a entrada nas universidades. Mas considera que isso não é suficiente: “é preciso pensar em programas específicos de formação de acadêmicos indígenas em áreas mais diversas”, pois não é somente a entrada que é importante, mas sim a permanência.

Segundo José Alessandro Silva, o grande desafio das gestões de ensino superior é a permanência dos alunos, e diz que na Universidade Federal do Acre não é diferente. “Nesse sentido, é necessário política e ações que vão garantir a permanência do acadêmico indígena nos cursos que ingressam”. E pontua que há uma discussão sobre a suspensão de bolsa destinada aos indígenas, chamada de bolsa permanência. Diz que não sabem até quando elas vão ser mantidas e que se for retirado esse amparo que os alunos recebem mensalmente, ele se pergunta se ainda vai haver alunos indígenas presentes na universidade.

ENSINO REMOTO

A professora do curso de Licenciatura Indígena, Mariana Ciavatta Pantoja, explica que com a chegada da pandemia do Novo Coronavírus o curso precisou parar. Mas mesmo após o diálogo acerca do ensino remoto, o curso tentou resistir, por conta da falta de recursos materiais, tecnológicos e pela própria dinâmica de ensino. Porém, entre o final do ano passado e início deste ano, houve uma demanda por parte dos alunos de retomarem as aulas. Então, a partir do edital de aquisição de equipamento, boa parte dos alunos conseguiram adquirir um tablet ou notebook, somado ao edital de chips com dados móveis.

Mariana Ciavatta Pantoja é docente do curso de Licenciatura Indígena e autora do livro Os Milton: cem anos de história nos seringais. Foto: Arquivo pessoal

“Existem vários alunos, e as dificuldades vão de técnicas de operar um aparelho para conectar, entrar nas plataformas do Gsuite, Classroom, Meet e até o sinal. Mas mesmo com muita dificuldade eles vão aprendendo. Essas dificuldades não acontecem para todos, por estarem em diferentes lugares. Eu sentia que mesmo a gente gravando, não são todos que tem sinal para assistir as aulas. A universidade fez esse movimento do edital, pois sem ele não seria possível o retorno das aulas em ensino remoto”, explica Mariana Pantoja.

A professora fala que esse modelo apresenta prejuízos na concentração, na interação, de não ser possível usar um quadro negro. Dessa forma, são utilizados outros recursos como Powerpoint, mas é diferente de estar interagindo diretamente. “Quando você está em sala de aula, consegue entender melhor, vê como está atenção, observa a fisionomia deles e é possível pressentir o que está acontecendo. Eu e outros professores pedimos que os alunos fizessem um diário após todas as aulas sobre o que tinham aprendido, visto e como a aula tinha sido. A partir disso dava para perceber coisas que na outra aula eu buscava corrigir, como não compreensão”, enfatiza.

Mariana ainda enfatiza que no remoto são apenas duas horas de aula por dia e que presencialmente o curso funcionava de forma integral, onde é possível trabalhar com uma atividade de desenho, gráfica, externa e depois voltar para uma de escrita e leitura. Dessa forma, a dinâmica faz com que o assunto vá assentando aos poucos. Agora, quando se tem apenas duas horas de aula, por mais que o professor peça para ler, escrever, fazer o diário de aula, não é a mesma coisa.

Cursando o 7º período de Engenharia Florestal, Carolina de Souza Brasil, 23, diz sentir falta de passar o dia todo na Ufac. Ela explica que enfrenta dificuldades no ensino remoto, pois sente falta das explicações pessoalmente e considera que o modelo de ensino é cansativo. Além disso, a graduanda acrescenta que seu curso tem a necessidade de alguns materiais para os desenhos e agora ela tem que providenciar, o que antes era o curso que oferecia.

Júnior Manchineri afirma que sempre foi contra o ensino remoto emergencial, pois é um modelo de ensino que exclui as pessoas, não oferece amparo aos alunos em vulnerabilidade social, não dá a mesma oportunidade a todos, dando margem à desigualdade. Segundo o graduando, a academia não ampara todos os alunos de baixa renda.

Você pode gostar

-

Trilhas em alta no Acre reforçam a importância da ética, da segurança e do cuidado coletivo

-

Jacarés e tartarugas gigantes são destaque na reabertura na exposição de fósseis na Ufac

-

As três maiores catástrofes hídricas de Rio Branco

-

BLACKPINK anuncia novo mini álbum para fevereiro

-

A fruta que o gado não come: produção de pitaya ganha espaço no Acre

-

Farofa das Divas reúne música pop, diversidade e performances ao vivo nesta terça-feira

Rotas

Jacarés e tartarugas gigantes são destaque na reabertura na exposição de fósseis na Ufac

Acervo reúne mamíferos extintos e vestígios raros da paleofauna amazônica; visitas são

gratuitas e podem ser guiadas.

Publicado há

2 dias atrásem

23 de fevereiro de 2026por

Redação

Réplica do Purussaurus brasiliensis – Foto: Kauã Lucas

Por: Eleonor Rodrigues e Ranelly Yasmim Pinheiro

O que hoje é floresta, há milhões de anos, foi o domínio de uma megafauna que desafia a

ideia de cotidiano da nossa sociedade. Esse universo pré-histórico voltou a ganhar

destaque no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, onde a

reabertura da exposição do Laboratório de Paleontologia (LPP), permite um encontro com

o passado da bacia amazônica. A coleção, reúne achados fundamentais para a ciência

mundial, ajuda a decifrar a razão de o Acre possuir tantos fósseis, atraindo pesquisadores e

curiosos.

Aberto para visitação de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, exceto feriados, a

exposição apresenta fósseis originais e réplicas de animais que viveram no período do

Mioceno, quando o oeste amazônico era dominado por grandes sistemas de rios e lagos. A

entrada é gratuita, e estudantes e comunidade geral de todas as idades podem participar.

Para grupos com mais de 10 pessoas, é necessário realizar agendamento prévio. Nesse

caso, o responsável pela visita deve entrar em contato pelo e-mail

labpaleonto.ufac@gmail.com, informando a data e o horário desejados. Após a

confirmação, a visita será agendada e contará com o acompanhamento de um guia, que

ficará responsável por apresentar o acervo, fornecer informações detalhadas e esclarecer

dúvidas ou curiosidades dos visitantes.

Acervo

A bióloga Andrea Maciente, responsável pela exposição, conta que o local reúne fósseis

que revelam a diversidade e a grandiosidade da fauna pré-histórica que habitou o Acre há

milhões de anos. Entre os principais destaques estão grandes crocodilomorfos, como o

Purussaurus brasiliensis, além do Acresuchus pahytemporalis, conhecido como

“jacaré-de-chifre” por causa da sua extrutura óssea acima das órbitas oculares, e do

Mourasuchus amazonensis, popularmente chamado de jacaré-bico-de-pato, que chama

atenção pelo focinho largo, achatado e bastante alongado.

“Entre os quelônios, temos a Stupendemys geographicus, considerada a maior tartaruga de

água doce que já existiu, além de tartarugas dos gêneros Podocnemis e Chelus, e o

Chelonoidis, que inclui os jabutis gigantes, como os do arquipélago de Galápagos. A

exposição também apresenta fósseis de outros animais, como boto, roedor gigante,

preguiça gigante, toxodontes e mastodonte, entre outros”, afirma a professora.

Foto: Kauã Lucas

Qual a razão do Acre ter tantos fósseis?

Durante os períodos do Mioceno Médio e Mioceno Superior, entre 15 e 5 milhões de anos

atrás, a Amazônia apresentava um cenário completamente diferente do atual. A região era

dominada por grandes lagos e extensos corpos d’água, que se espalharam por muitas

áreas da Amazônia Ocidental, em um período em que os rios como são conhecidos hoje

ainda não existiam.

Esse ambiente favoreceu a diversidade de animais, muitos deles extintos, com destaque

para répteis de grande porte, como crocodilos gigantes, gaviais e tartarugas enormes, além

de diversos grupos de mamíferos. Mesmo já sendo um ecossistema diverso, a Amazônia

desse período possuía características ambientais muito diferentes das que marcam a

floresta nos dias atuais.

Exposição

O professor e pesquisador Giovanne Mendes Cidade explicou que, na maioria das vezes,

os fósseis encontrados no estado estão em formações rochosas, especialmente às rochas

expostas nos barrancos dos rios. Segundo ele, esses materiais são retirados das margens e

levados ao laboratório ainda incrustados nas rochas, o que exige um trabalho técnico

cuidadoso antes que possam ser estudados ou exibidos ao público.

Ele detalhou que o processo de preparação dos fósseis consiste, basicamente, na remoção

dessas rochas para que o material fique totalmente exposto. “Então é interessante para nós

que os fósseis que sejam expostos no museu não tenham nenhum resto de rocha

atrapalhando a visão”, afirmou. Para isso, são utilizados instrumentos, como pincéis e

ferramentas específicas, que permitem a limpeza minuciosa e a preservação das estruturas

fósseis para posterior exposição no museu.

Foto: Kauã Lucas

Purussaurus brasiliensis

As pesquisas desenvolvidas no laboratório colocam o Acre em evidência no cenário

científico nacional e internacional, especialmente nos estudos sobre crocodilomorfos

fósseis, que ajudam a reconstruir o passado da região.

“Nossos crânios de Purussaurus, são provavelmente, um dos candidatos a ser o maior

jacaré de todos os tempos, os crânios completos e mandíbulas completas que nós temos

dele com certeza são os nossos achados mais raros”, afirma.

A paleontologia é fundamental para compreender a evolução da vida na Terra, explicar a

formação da fauna e da flora atuais e ajudar a identificar, a partir das extinções do passado,

os desafios e ameaças que as espécies podem enfrentar no futuro. Quem deseja

acompanhar as pesquisas, novas descobertas e atividades do laboratório pode seguir o

perfil @lpp.ufac no Instagram.

Margens

Estudantes da Ufac enfrentam atrasos e superlotação em transporte coletivo do Acre

Problemas no deslocamento e falta de segurança, sobretudo de noite, impactam rotina e desempenho dos universitários

Publicado há

2 semanas atrásem

11 de fevereiro de 2026por

Redação

Por Ana Cristina e Joyce Beatriz

Para muitos estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac), o transporte coletivo é o único meio de locomoção disponível, fundamental para desempenhar diversas atividades ao longo do dia e chegar à universidade. No entanto, o que deveria ser um simples deslocamento se transforma em uma rotina desgastante e cheia de obstáculos.

Ônibus superlotados e em condições precárias percorrem rotas incompletas e, muitas vezes, não chegam ao destino final. Paradas mal iluminadas e sem segurança se transformam em pontos de tensão: cada espera é marcada por olhares atentos, passos apressados e o receio constante de assaltos. A sensação de vulnerabilidade se junta ao desconforto físico, tornando o trajeto uma experiência desgastante que vai muito além da perda de alguns minutos.

Universidade Federal do Acre, onde estudantes enfrentam diariamente dificuldades de acesso devido à precariedade do transporte coletivo. Foto: reprodução

Essa realidade evidencia um grave problema estrutural. A precariedade da infraestrutura do transporte público e a fragilidade das políticas de segurança comprometem diretamente a qualidade de vida dos estudantes, interferindo na permanência na universidade e na conquista de seus objetivos acadêmicos. Entre o silêncio tenso nos pontos de ônibus e a incerteza de chegar em segurança, a mobilidade estudantil se revela um desafio diário que exige atenção urgente do poder público e das autoridades responsáveis.

A Ufac conta, atualmente, com três linhas de ônibus: Ufac/Avenida Ceará, Rodoviária e Ifac. Segundo alunos do período da manhã, os veículos não suprem a demanda que a universidade possui.

Impactos no rendimento acadêmico e na saúde mental

A acadêmica do curso de Educação Física, Raiça Azevedo, relata que sua experiência usando o transporte coletivo para chegar à Ufac é desgastante. “Minhas aulas começam às 7h30, além de morar longe da universidade, acabo tendo que pegar o ônibus das 5h no meu bairro para não chegar atrasada. No terminal, pego o ônibus Ufac/Avenida Ceará das 5h30 e chego à Ufac por volta de 6h05 ou 6h10. Para não precisar acordar tão cedo, tentei pegar o ônibus do meu bairro às 6h10, porém acabei chegando atrasada na aula”.

Dependentes quase exclusivamente dos ônibus urbanos e municipais, estudantes como Raiça relatam longos intervalos entre as viagens, superlotação e incompatibilidade entre os horários dos ônibus e o início das aulas, especialmente nos turnos da manhã e da noite. Para quem mora em bairros distantes como a estutante, o dia começa ainda de madrugada.

“Em uma dessas tentativas, peguei o ônibus no bairro às 6h10, ele chegou ao terminal às 6h50 e fiquei esperando o Ufac/Avenida Ceará até as 8h50, ou seja, duas horas no terminal até conseguir chegar à universidade”, relata.

O estresse causado pelos atrasos frequentes e pela incerteza do deslocamento afeta o rendimento acadêmico e a saúde mental dos estudantes. Além desses pontos, a falta de segurança, principalmente no horário noturno, causa medo e insegurança aos universitários.

Parada de ônibus no entorno da Ufac durante a noite: falta de iluminação e sensação de insegurança fazem parte da rotina dos universitários. Foto: arquivo pessoal

O acadêmico de Jornalismo, José Henrique, relata que “não há iluminação no ponto de ônibus próximo ao bloco de Jornalismo da Ufac. A parada de ônibus chega a ser completamente escura, assim como o estacionamento do bloco. Há relatos frequentes de assaltos, o que gera uma aflição”.

José também revela que em um desses casos chegou a ficar depois do horário de fechamento da Universidade, pois não havia transporte coletivo no período noturno. Segundo ele, alunos passaram horas na parada esperando por um ônibus que não apareceu.

“Foi desesperador”. O estudante afirma que quem não tinha dinheiro para pagar aplicativo de transporte, precisou procurar outra alternativa dentro da universidade, e relata alunos que dormiram em Centros Acadêmicos, por falta de outras alternativas.

Ausência de políticas públicas de mobilidade

Os acadêmicos também destacam a sensação de abandono e descaso por parte da Prefeitura de Rio Branco. A ausência de políticas públicas consistentes de mobilidade estudantil e de um transporte coletivo eficiente representa, assim, um obstáculo significativo ao direito à educação e à igualdade de oportunidades, demandando atenção urgente das autoridades e da sociedade civil.

De acordo com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufac, a falta de linhas compatíveis com os horários das aulas, principalmente no período noturno, agrava a situação e dificulta a permanência estudantil.

À noite, a precariedade da infraestrutura se intensifica: paradas sem iluminação adequada expõem estudantes a riscos e reforçam a sensação de abandono. Foto Diogo josé

Enquanto cobramos melhorias, como aumento da frota e ampliação do passe estudantil, o transporte coletivo segue como um dos principais obstáculos para quem busca acesso e permanência no ensino superior no estado.

A equipe do jornal laboratório A Catraia tentou contato com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) para apurar os fatos relatados pelos estudantes. Entretanto, até o fechamento desta edição, o órgão não respondeu de forma oficial às solicitações enviadas.

Fluxo

RPG de mesa: jovens acreanos transformam imaginação em criatividade e aprendizado

Mesmo em crescimento, a prática ainda enfrenta a falta de incentivo e visibilidade na capital acreana

Publicado há

2 semanas atrásem

10 de fevereiro de 2026por

Redação

Por Lis Gabriela e Rhawan Vital

Grupos de estudantes têm encontrado no RPG de mesa uma alternativa ao entretenimento e um espaço de desenvolvimento criativo e social. No campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), a prática reúne jovens que trocam as telas por papel, caneta e dados, em jogos de interpretação que estimulam a imaginação, o trabalho em equipe e a construção de narrativas coletivas. Cada vez mais popular, o RPG tem atraído participantes de diferentes idades e perfis.

RPG, ou Role Playing Game (tradução livre para “jogo de interpretação livre”), é um jogo de mesa onde tudo gira ao redor do imaginário. Mundos e problemas são criados por um jogador que controla a história e os acontecimentos, conhecido como mestre, e os jogadores que participam do jogo compondo a mesa devem criar personagens para resolver os problemas criados pelo mestre e explorar o mundo criado pelo mesmo. De guerreiros a espiões, o RPG tem várias formas, regras, modelos e sistemas, para agradar todos os gostos e níveis de experiência.

Para o estudante de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Acre, Thiago Costa, de 19 anos, a prática foi uma mudança de vida. Além de influenciar os conteúdos consumidos nas redes sociais e ampliar o contato com pessoas de outros países, a atividade também reflete no cotidiano do aluno, que vê o jogo como uma forma de treinamento pessoal. “RPG é o que mais trabalha minha criatividade e timidez, é onde pratico muito minha criatividade e interação com outras pessoas", diz o discente.

Thiago, que atua como “Mestre” em um grupo de amigos, frequentemente cria e adapta cenários de Dungeons e Dragons, um sistema que envolve guerreiros, masmorras e dragões protegendo tesouros milenares, para jovens colegas do seu curso, inseridos na realidade acadêmica.

“Para o pessoal que mestro na Ufac, entramos no curso e comecei a mestrar para eles. Quando temos tempo livre e espaço na universidade, tomamos uma das salas de aula e transformamos em um espaço para nosso RPG". O tempo de duração das sessões de RPG pode variar, de acordo com o sistema a ser jogado e o tempo livre de cada participante, podendo ter de quatro à seis horas de duração.

Papel, caneta e dados substituem as telas em mesas de RPG que estimulam a criatividade e o trabalho em equipe na Ufac. Imagem ilustrativa.

Para “mestrar” (o ato de coordenar o mundo, produzir problemas e entregar soluções aos jogadores e interpretar diversos personagens com objetivos e auxílios diferentes durante a aventura da mesa), é necessário aprender sobre o sistema utilizado, conhecer o mundo que está sendo imaginado e, principalmente, se esforçar para não deixar a animação cair, utilizando-se bem de personagens não-jogáveis (os representados pelo mestre) para interagir com jogadores, criar momentos em que personagens específicos possam brilhar e saber improvisar, visto que um RPG é um jogo de mundo aberto, então quase nada é linear e muita coisa pode sair do previsto, dependendo da ação dos jogadores.

Como mestre, é preciso de um conhecimento aprofundado do sistema de regras para exercer essa função técnica. E contando com isso, o acreano Arthur Soares, de 19 anos, estudante de engenharia da computação, utiliza-se dos conhecimentos adquiridos de cursos preparatórios para incrementar as suas histórias.

“Sempre gostei de criar coisas. Fazia cenários, catava isopor onde ia, pintava cenário, pintava miniatura à mão... Eu pensava em qualquer coisa, o que desse pra jogar RPG eu tava jogando. Quando passei quatro horas no aeroporto de Brasília (esperando um voo), programei um código de um quebra-cabeças para que meus jogadores resolvessem. A melhor coisa do RPG pra mim é poder escrever e criar algo que outras pessoas vão poder se inserir nesse universo para fazerem o que quiser”, conta Arthur.

O estudante Thiago afirma que o RPG serve para exalar sua criatividade e aflorar sentimentos. “Busque um pessoal interessado e faça acontecer. Tem muitos sistemas generalistas que você pode adaptar as regras da forma que você quiser”.

Para ambos os jogadores, participar de uma mesa de RPG é uma experiência única. A possibilidade de “fazer o que quiser, como quiser, em um mundo que vai se moldar de acordo” é apontada como um diferencial da prática. Eles destacam que, além de um jogo, a atividade funciona como uma forma de distração e lazer em meio a uma rotina conturbada, já que viver a história de um personagem fictício permite explorar um universo diferente do cotidiano.

"Você só vai saber o que é RPG se jogar. O único requisito para se fazer isso é ter pessoas dispostas a jogar, e ver alguém se divertindo com algo que você imaginou, essa é a euforia do mestre. É gratificante”, completa Arthur.

Falta de incentivo

Apesar de organizarem as próprias campanhas, ambos os mestres concordam com um ponto específico e regional: não existe um local que incentive e colabore com o jogo. Em outras regiões do país, onde Pubs e restaurantes trazem a premissa de juntar desconhecidos e promover campanhas aleatórias, no intuito de integrar e conhecer novas pessoas, isso acaba não existindo na capital acreana. A falta de divulgação e incentivo do jogo acaba ninchando-o cada vez mais.

Mas a criação de espaços assim faria com que o RPG ficasse mais conhecido na cidade? Talvez, por enquanto, esta seja uma aventura que ainda nenhum guerreiro tentou desbravar. Por enquanto, as mesas continuarão dentro das casas do Thiago e do Arthur, com seus conhecidos e com os sistemas que eles já dominam.

Trilhas em alta no Acre reforçam a importância da ética, da segurança e do cuidado coletivo

Jacarés e tartarugas gigantes são destaque na reabertura na exposição de fósseis na Ufac

As três maiores catástrofes hídricas de Rio Branco

BLACKPINK anuncia novo mini álbum para fevereiro

A fruta que o gado não come: produção de pitaya ganha espaço no Acre

Mais Lidas

-

Margens4 anos atrás

Margens4 anos atrásMulheres mais velhas no relacionamento: ainda é um tabu?

-

Nascente4 anos atrás

Nascente4 anos atrásOs riscos do cigarro eletrônico

-

Últimas notícias3 anos atrás

Últimas notícias3 anos atrásFesta de Ibejí, erê ou Cosme e Damião: quem tem medo de criança?

-

Afluentes5 anos atrás

Afluentes5 anos atrásUm vício chamado leitura

-

Corriqueiras4 anos atrás

Corriqueiras4 anos atrásPopularização da venda de conteúdo adulto no Acre

-

Rotas5 anos atrás

Rotas5 anos atrásCurso de Jornalismo da Ufac comemora 20 anos

-

Últimas notícias5 anos atrás

Últimas notícias5 anos atrásMuito além dos números: o luto na pandemia

-

Rotas5 anos atrás

Rotas5 anos atrásAulas presenciais na Ufac só devem retornar após imunização completa de professores e alunos